Dieser Beitrag erschein in der Zeitschrift Notizblock 67/2020 als Leitartikel. Das Original, inklusive aller Fußnoten und Verweise, ist hier… zu finden.

Digitalität und die inzwischen entstandene Kultur der Digitalität nehmen Einfluss auf das Selbst-Verständnis von Menschen, auf die Art des Lernens und die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen mit Kindern und Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen. Nicht nur die Rahmenbedingungen des Lernens, sondern auch die individuellen Lernausgangslagen sowie die Umgangsweisen mit und Bedeutung von religiösen Themen strukturieren sich zunehmend neu. Dies verändert auch die Religiöse Bildung. Steht in ihrem Mittelpunkt der Mensch und sein*ihr gelingendes Leben?

Leben im Zeitalter der Digitalität

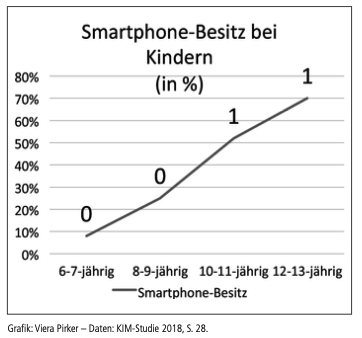

Hatten Sie heute schon das Smartphone in der Hand – wenn Sie eines haben? Bei Jugendlichen muss man diese Frage eigentlich nicht mehr stellen – 97% aller Jugendlichen besitzen eines, und die meisten von ihnen haben es spätestens 5 Minuten nach dem Aufwachen benutzt. Bereits viele Kinder verfügen über einen eigenständigen Zugang, wie die Grafik zeigt:

Gemäß der ARD/ZDF-Onlinestudie verbringen Jugendliche und Junge Erwachsene (14–29 Jahre) inzwischen im Durchschnitt sechs Stunden pro Tag im Internet, am liebsten mit dem Smart- phone, wobei sie überdurchschnittlich viele Medien konsumieren, ihre Beziehungen kommunikativ pflegen und erst nachgeordnet Spiele betreiben oder Informationen suchen. Wie sehr die Lebenswelt inzwischen digital durchdrungen ist, lässt sich am leichtesten am alltäglichen Umgang mit dem mobilen Internet bemerken. Kaum ein Schritt, der nicht davon begleitet wäre. Das Smartphone weckt, schätzt den Weg zur Arbeit, unterstützt den Unterricht und die Klassenbucheinträge, verfolgt die Jogging- strecke, wertet den Kalorienverbrauch aus, informiert über die News des Tages, hilft beim Kontakt mit der Familie und sagt abends, wann es Zeit zum Schlafen ist.

Auf Reisen ersetzt es unverständliche Fahrpläne, fehlende Beschilderungen und schwierige Gespräche. Fotoausrüstung und Reisführer bleiben zu Hause, statt Postkarten werden Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken verteilt; Netflix und andere Streamingdienste laufen überall, das Scrollen im Instagram-Feed ist die Entspannungsoase und Alltagsflucht der Gegenwart. Der Mensch überwacht sich selbst und seine Umwelt: Die Erwartungen an infrastrukturelle Angebote wachsen, suggerieren doch die smarten Informationen über Taxiposition und Zugminuten, über Warenlager, medizinische Diagnostik und Möglichkeiten des Human Enhancements absolute Verfügbarkeit und Machbarkeit.

Beim Wort genommen, benennt der Begriff „digital“ eine Technologie, mit der kommunikative Praktiken, Bilder und Wissensmedien in ein binäres Zeichensystem überführt und referenziell zugänglich werden. Technisch basiert das Digitale auf stofflichen und von Ressourcen abhängigen Wertträgern, nämlich „auf Siliziumchips basierten IT-Systeme[n], die aus Hardware- und Softwareanteilen bestehen und auf einem künstlichen (nicht biologischen) Substrat laufen“ .

Längst nicht alles kann digitalisiert oder digital nachgebaut werden. So bleiben Emotionen, Gerüche, Haptiken, Natur, Werthaltungen, Erfahrungsorte und Erinnerungsmomente wesenhaft an biologisch-reale Erfahrungswelten gebunden, auch wenn Zugänge zu augmentierter und virtueller Realität an ständigen Erweiterungen und Transformationen forschen. Das Digitale ist von sich aus unvollständig, es bildet die für Menschen erfahrbare Realität nicht zur Gänze ab.

In der fortschrittlich wirkenden, doch ethisch als ‚lieblos‘ zu charakterisierenden Ideologie des Trans- und Posthumanismus, die nicht zuletzt durch viele fiktionale Erzählungen, Science-Fiction- Filmwelten und Serien starke visuelle Anker im Bildgedächtnis der Gegenwart setzt, wird der menschliche Körper als begrenzte und längerfristig verzichtbare Hardware verstanden, der Geist indes als potenziell unbegrenzt erweiterbare und weiter zu entwickelnde Software – eine Spaltung, die anthropologisch grundsätzlich anzufragen ist. Denn die Körperlichkeit birgt eine für Digitalität unzugängliche Welt, die einerseits natürlicher Begrenzung ausgesetzt ist – denn an ihrem Ende steht der Tod und im Weg des Lebens können Erfahrungen des Leids, des Schmerzes, der Krankheit des Nicht-Genügens kaum verhindert werden. Andererseits bildet gerade die Körperlichkeit den entscheidenden Ort mensch- licher Erfahrung. Selbstgefühl, Identität, Beziehungen, Selbstwahrnehmung, Bewegung, aber auch die biographische Erinnerung sind notwendig auf Körperlichkeit angewiesen. Die Einheit von Leib und Seele, Geist und Körper ist der entscheidende Ort der Kontingenz, ebenso wie auch der Ort für Transzendenz und Verbundenheit, an dem Würde, Glück, Einheit, Gelingen und Sinn erfahren werden. Menschsein kann nicht auf Kohlenstoffrealität reduziert werden. Auch das Wissen kann nicht so einfach ausgelagert werden: Zwar sind Informationen leicht zugänglich, doch ein Verstehen, Verknüpfen und Können setzt die Schulung und Ausbildung eines individuellen Langzeitgedächtnisses voraus.

Zugleich eröffnen sich mit digital zugänglichen und digital entstehenden Daten immense und immer noch zunehmende Möglichkeiten, diese miteinander in Verbindung zu bringen und auf Daten basierende, selbstlernende Systeme zu entwickeln. Dies erstreckt sich auch auf Metadaten, die erst durch konkrete Nutzungspraktiken entstehen, beispielsweise aus Suchmaschinenabfragen, Aufenthaltsdaten bei eingeschalteter Ortungsfunktion, Bewegungen des Smartphones, oder dem Eingabemuster am Smartphone-Display. Daten können an allen möglichen Sensoren und Schnittstellen entstehen und miteinander vernetzt werden: Die „Datafizierung der Welt“6 hat einen Umfang erreicht, der noch vor wenigen Jahren undenkbar war, und wird weiter voranschreiten. Begrifflich verbindet Digitalität „digital“ und „Realität / Materialität“, steht also auch für die zunehmende Verzahnung von analogen und digitalen Wirklichkeiten.

Die Kultur der Digitalität

Mit der Digitalisierung gehen umfassende gesellschaftliche und individuelle Veränderungsprozesse einher. Felix Stalder fasst diese als „Kultur der Digitalität“ zusammen, anhand von drei Bereichen, ohne die die Gegenwart nicht mehr verstanden werden kann. Diese Bereiche transformieren die Gesellschaft in einem Amalgam technologischer, ökonomischer, kultureller und politischer Prozesse.

(1) Die Kultur der Digitalität ist geprägt durch Referentialität – also durch die Vielfalt an Bezügen und Bezüglichkeiten, die hergestellt werden (individuell und automatisch), in denen sich immer wieder neue Zusammenhänge ergeben, neue Interpretationslinien öffnen und immer wieder anders verknüpfen. In solchen neuen, häufig nur temporären Synthesen verändert sich der Begriff der Originalität, neue Authentizität entsteht durch Kombinationen, beispielhaft ausgedrückt in der Meme-Kultur des Internet.

Die Digitalisierung des Wissens hat eine Flut an Informationen erzeugt: Texte, Musik, Bilder und Videos stehen gleichberechtigt codiert, bearbeitet und automatisch auffindbar online, häufig, ohne das Urheberrecht aktiv zu beachten. „Kulturelle Werke aller Art werden“, so Felix Stalder, „in einem umfassenden, praktischen Sinn frei verfügbar, trotz bestehender rechtlicher und technischer Einschränkungen.“ Was online steht, befindet sich in einer Äquidistanz: Alles ist nur eine Suchabfrage in einer Datenbank weit entfernt. Doch die Bedeutung wird dadurch zugleich unsicherer: Befindet sie sich in einer wesentlichen Sammlung, in einer wichtigen Zeitschrift, in einem identitären Forum oder entstammen sie einem unwichtigen Seitenstrang der Wissensorganisation? Diese „neue digitale Unordnung“ benötigt zunehmend kuratierende Praktiken: Die Aufmerksamkeitslenkung, d.h. das Filtern und die Bedeutungszuweisung, geschieht am besten durch ein vertrauenswürdiges Individuum, welches z.B. durch das Teilen bestimmter Informationen in sozialen Netzwerken eine Fokussierung vornimmt – die Praxis von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Meinungsmachern und Influencerinnen und Influencern. „So geschieht eine Validierung des im Übermaß Vorhandenen durch die Verbindung mit dem ultimativ Knappen, der eigenen Lebenszeit, dem eigenen Körper.“ Hinweisen, Verbinden, Verändern haben sich zu neuen Verfahren entwickelt, mit denen Menschen sich kreativ in die Welt einschreiben.

(2) Die Kultur der Digitalität ist geprägt durch Gemeinschaftlichkeit: Die Komplexität der Umwelt verhindert die Orientierung in ihr. Es bedarf gemeinschaftlicher Erfahrungen und Praktiken, insbesondere im Modell der „Community of Practice“, denn professionelles Lernen findet nur selten als einseitiger Wissens- transfer- und Fertigkeitstransfer statt, „sondern [vollzieht] sich wesentlich als offener Austausch zwischen Personen mit unter- schiedlichen Wissens- oder Erfahrungsniveaus […], häufig außerhalb formaler Lernumgebungen. In diesem Sinne ist Lernen ‚eine Tätigkeit, die sich zwar unterscheiden lässt, aber nicht deutlich abgetrennt ist von anderen, >normalen< und alltäglichen Tätigkeiten.“Eine community of practice bildet die Voraussetzung für Generierung und Weitergabe von Wissen, und sie erzeugt in der Gemeinschaft von ‚Novizen‘ und ‚Experten‘ die interpretative Unterstützung dessen, was in ihr verhandelt wird: „Alle Mitglieder sind aktiv an der Konstituierung dieses Felds beteiligt.“Unter den Bedingungen der Digitalität geschieht die Verfertigung von Praxisgemeinschaften vor allem durch Kommunikation. Die Organisationsformen sind informell und basieren auf Freiwilligkeit, beispielsweise in sozialen Netzwerken.

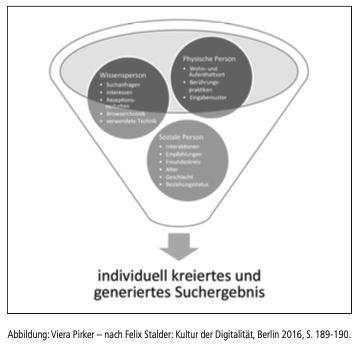

( 3 ) Die Kultur der Digitalität ist schließlich geprägt durch Algorithmizität, also durch technologische Prozesse, die mit sozialen Prozessen in einem engen Wechselverhältnis stehen. In dieser Dimension geht es vorrangig um das Suchen, Ordnen und Extrahieren von Daten. „Ein Algorithmus ist eine Handlungsanleitung, wie mittels einer endlichen Anzahl von Schritten ein bestehender Input in einen angestrebten Output überführt werden kann: Mithilfe von Algorithmen werden vordefinierte Probleme gelöst.“ Solche Handlungsanweisungen werden immer komplexer strukturiert und greifen auch in vermeintlich kreative Bereiche ein, beispielsweise beim Verfassen von automatischen Texten (Liveticker zu Fußballspielen) oder bei der Gesichtsanalyse auf Fotografien. Algorithmen werden zunehmend dynamisch und adaptieren verschiedene Aspekte. So werden Suchanfragen, die häufig gesuchte und verlinkte Ergebnisse nach vorne stellen, inzwischen algorithmisch erweitert, indem sie mit Personalisierungen und Kontextualisierungen ergänzt werden. Mit dem Anlegen von individuellen Nutzerprofilen verstehen Suchmaschinen die Nutzerinnen und Nutzer in verschiedenen Dimensionen: als ‚Wissensperson‘, als ‚physische Person‘ und als ‚soziale Person‘: „Die Welt wird nicht mehr repräsentiert, sie wird für jeden User eigens generiert und anschließend präsentiert.“

Die großen Digital-Anbieter Alphabet (Google+, YouTube), Amazon, Apple, Facebook (Facebook, Instagram, Whatsapp), IBM, Microsoft und viele daran hängende und darauf aufbau- ende Geschäftsmodelle verwenden die verfügbaren Daten, welche Menschen freiwillig und unfreiwillig zur Verfügung stellen, zur Forschung, Entwicklung und Individualisierung. Sie können Nutzungs- und Persönlichkeitsprofile kreieren, auf die hin sich Produktempfehlungen und Werbung, aber auch politi- sche Deutungen und mediale Kampagnen zielgenau gestalten lassen. Ihr Interesse besteht nicht notwendig in der größeren Freiheit der Menschen, sondern oftmals in der genaueren Datenverfügbarkeit. Im Beschriebenen verstecken sich bereits ethische Herausforderungen: Darf Technik alles, was sie kann? Wird die Privatsphäre online ein beliebiges, frei zugängliches und verwendbares Gut? Sind digitale Angebote süchtig machend und marktorientiert programmiert oder unterstützen sie psychisches und soziales Wohlbefinden?

Soziale und individuelle Herausforderungen

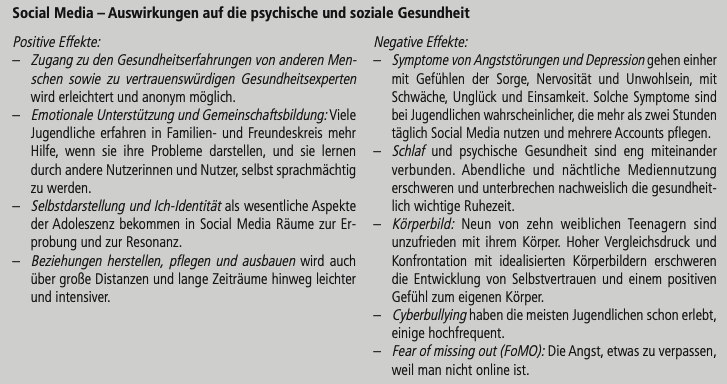

Die neuen Nutzungspraktiken verändern, wie Menschen sich und einander wahrnehmen, verstehen und miteinander in Beziehung treten. Die Generation Gap wächst: Die ‚Alten‘ sind oft abgehängt, die ‚Smartphone Natives‘15 verfolgen vollkommen andere Schwerpunkte und Praktiken als die Generationen vor ihnen.16 Doch auch die Kinder und Jugendlichen sind vielleicht schneller in der Anwendung digitaler Tools, nicht aber unbedingt kompetenter, achtsamer oder kritischer. Die Kultur der Digitalität äußert sich wesentlich in Kommunikationsprozessen. Die Social Media-Netzwerke wie Twitter, Instagram oder Facebook, aber auch andere Plattformen wie Reddit, moderierte und unmode- rierte, anonyme Foren, Gamechats und Discord-Server erweisen sich als Orte, an denen veränderte soziale Interaktionen, Bedeutungserzeugungen und Kommunikationsstrukturen beson- ders sichtbar und erfahrbar werden. Für Social Media-Nutzung lassen sich positive und negative Auswirkungen auf die psychi- sche und soziale Gesundheit inzwischen beschreiben.17

Social Media-Plattformen leben von Wiederkehr und Aktivität der Nutzerinnen und Nutzer, die nicht nur konsumieren, sondern auch selbst Inhalte produzieren und verteilen. Dies konvergiert seitens der Plattform-Betreiber mit Marktinteressen, in denen Wiederkehrrate und Verweildauer, Like- und Sichtungsprak- tiken, Beziehungen, Ortungs- und Nutzungsdaten in Geld und Werbeeinnahmen übersetzt werden. Dies ist der bequemen, unterhaltenden Oberfläche erst auf kritischen Blick hin zu entlocken. Gegenwärtig greift online besonders der Trend zur visuellen Gestaltung um sich, der rezeptiv und gestalterisch (Bewegt-)Bild-Kompetenzen erfordert. Komplex gestaltet sich der Umgang mit fake news und deep fake, also der Möglichkeit, mit künstlicher Intelligenz Bilder und Videos von Menschen zu generieren, die nicht echt sind. Originalität, Realität, Authen- tizität und Inszenierung geraten ins Rutschen.18

Viele Menschen sehnen sich nach einer beschreibbaren Welt, die ins Display des Smartphones passt. Die Realität – politisch, demographisch, soziokulturell und sozioökonomisch, individuell und in unmittelbaren sozialen Interaktionen – übersteigt diesen Horizont bei weitem. Keineswegs sind die moderierten Orte der Sichtbarkeit im Netz die einzigen kommunikativ rele- vanten Online-Regionen. Auf privat gehosteten Discord-Servern und unmoderierten anonymen Plattformen, in Game-Chats und offen zugänglichen identitären Messenger-Gruppen ebenso wie in geheimen Foren haben Jugendliche ungeschützten Zugang zu unterschiedlichsten Informationen, Bildern und Praktiken. Ein pädagogisches Interesse sollte Kinder und Jugendliche vor allem in einer kritischen und aktiven Umgangsweise mit dem Digitalen begleiten und fördern, wird sich aber immer auch auf ihren Schutz beziehen.

Perspektiven für religiöse Bildung in der Schule

Die schulische Bildung ist im Umgang mit Digitalität als Ganzes gefordert. Es gilt, die technische und infrastrukturelle Umgebung zu entwickeln, und zugleich die Fachdidaktiken perspektivisch weiter zu entfalten, kulturelle Veränderungen zu begleiten und zu implementieren, in eine Zukunft hinein, in der sich Lernen weiterhin verändern wird. Das medienethische Impulspapier der Bischofskonferenz benennt eine doppelte Herausforderung: „Einerseits bietet Bildung mit digitalen Medien in didaktischer Hinsicht ganz neue Möglichkeiten. Andererseits ist Medienbildung für einen menschendienlichen und verantwortlichen Umgang mit digitalen Medien unerlässlich.“

Mediales und digitales Lernen gestaltet sich vielfach als informelles Lernen, das im erweiterten sozialen Umfeld stattfindet und nahe am Lebensalltag der Schülerinnen und Schüler situiert ist. Die Strategie „Bildung in der digitalen Welt“der Kultusministerien zieht digitale Kompetenzen für den Pflichtschulbereich ins formale Lernen: ( 1 ) Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren, ( 2 ) Kommunizieren und Kooperieren, ( 3 ) Produzieren und Präsentieren, ( 4 ) Schützen und sicher Agieren, ( 5 ) Problemlösen und Handeln, ( 6 ) Analysieren und Reflektieren. Diese bilden sich bereits in der Leitperspektive ‚Medienbildung‘ des badenwürttembergischen Bildungsplans 2016 ab. Auch der Religionsunterricht bewegt sich auf neue Möglichkeiten und Methoden hin. Die Kulturveränderung der Digitalität besteht aber nicht auf der methodischen Ebene. Die Thematisierung des Wandels berührt wesentlich inhaltliche Komponenten und Zuschnitte des Fachs.

„Im Mittelpunkt des Religionsunterrichts steht der Mensch, dessen Leben gelingen soll.“ Unter dieser Zielrichtung wird der Beitrag des katholischen Religionsunterrichts zur Leitperspektive der Medienbildung im Erwerb von Orientierungswissen expliziert, das Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, „Auswirkungen der Medien auf das eigene Leben zu erkennen und einen verantwortungsvollen Umgang mit ihnen zu entwickeln.“Dies lässt sich unterrichtlich kreativ mit den konturierten Herausforderungen der Digitalität verknüpfen. Heutige Schülerinnen und Schüler wachsen in stark mediatisierten Umfeldern auf. Sie können sich mit alltagsweltlichen Erfahrungen verorten, diese begleitet reflektieren und daraus auch kreative Perspektiven für ihr künftiges Handeln entwickeln. Die Gestaltung von Beziehungen bildet einen zentralen Aspekt der jugendlichen Mediennutzung. Beziehungen werden digital entkörpert, einseitig aufgenommen und beendet, und sie beinhalten wachsende Elemente der Selbst-Darstellung und Inszenierung. Begegnungen gestalten sich darin flacher, als im direkten zwischenmenschlichen Zueinander, in dem die Person des An- deren mit ihrer ganzen Wirklichkeit und Sinnlichkeit entgegen- tritt. Garant der Wirklichkeit bleibt, wie der Psychoanalytiker Thomas Fuchs beschreibt, alleine der Leib. Der Körper droht in einer an der Oberfläche orientierten ‚schönen‘ Welt ein Ort der Selbsterzeugung, aber auch des Selbstversagens zu werden. Das mysterium humanum ist angefragt, doch zugleich bieten sich neue Chancen, seine Besonderheit auch im christlichen Verständnis zu reflektieren. An diesen Phänomenen kann der Religionsunterricht ansetzen und die anthropologische Reflexion vertiefen, Jugendliche in der Entwicklung ihres Selbst- und Weltverhältnisses positiv begleiten, ihre kritische Distanz zu eigener Praxis, zu Markt- und Marketinginteressen schulen, Begegnung, Diskussion und Miteinander-Aushandeln einüben, Offenheit für Brüche und Brucherfahrungen entwickeln, kritisch die Möglichkeiten und Grenzen des human enhancements erörtern und im Horizont von Geschöpflichkeit und Gemeinschaftlichkeit diskutieren sowie zum Mainstream gegenläufige Erzählungen und prophetische Praktiken von Individuen sichtbar machen. Religionspädagogisch wesentlich ist dabei, das Alltagshandeln von Schülerinnen und Schülern aufmerksam wahrzunehmen und mit ihnen an den Fragen, die sich aus diesem Handeln ergeben, zu arbeiten.

Die vielleicht zentrale Anfrage einer Kultur der Digitalität im Kontext des schulischen Lernens stellt sich auf der Ebene der Gestaltung und Bedeutung von Gemeinschaftlichkeit. Mit der Gemeinschaftlichkeit als kultureller Grundlegung stehen Gleichberechtigung, Gleichbehandlung, freie Meinungsäußerung und offene Mehrheitsbildung in Verbindung. Die Debatte und auch die Varianz der Positionierung hat wieder an gesellschaftlicher Kraft gewonnen, erzeugt aber auch größere Ungleichzeitigkeiten. Für Jugendliche zeigt sich gegenwärtig die Herausforderung, populistische und faktengebundene Äußerungen zu erkennen und zu unterscheiden. Hier sind die Gesellschaft und das Bildungssystem als Ganze gefragt. Für den Religionsunterricht konkretisiert sich die „radikale Ernstnahme von Dezentralität“ auch ekklesial: In ihr besteht eine offene und zunehmend sichtbare Herausforderung für die katholische Kirche. Die Sprachmacht und Sprachfähigkeit liegt nicht mehr so sehr bei der ‚Autorität‘, sondern verteilt sich zunehmend auf viele Einzelpositionen, die Religiosität individuell ausprägen, jedoch oftmals in einem lebendigen Widerstreit miteinander stehen und die Kirche auch nicht aus diesem Widerstreit entlassen wollen.

Die Kultur der Referentialität macht vor religiösen und religionskulturellen Aspekten nicht Halt. „Religiöse Spuren in ihrer Lebenswelt sowie grundlegende Ausdrucksformen religiösen Glaubens beschreiben und sie in verschiedenen Kontexten wiedererkennen“ zu können, bedeutet daraufhin übertragen: Schülerinnen und Schüler können lernen, religiöse Symboliken, Riten und Praktiken, wie sie beispielsweise in Computerspielwelten, aber auch in visuellen Codes und Bildgestaltungen begegnen, zu dechiffrieren und zu analysieren, um sich dazu auch zu verhalten. Von sich aus erkennen sie solche Codes kaum mehr. In welchem Verhältnis stehen diese Welten für sie zu einem grundlegenden Verständnis für die ‚alten‘ christlichen Großerzählungen von Schöpfung und Prophetie, Gleichnissen und Heilsworten, von Kreuz und Auferstehung? Welche Heils- und Rettungserwartungen werden medial kolportiert, welche Idee trägt für Schülerinnen und Schüler? Noch nicht einmal mehr „Zweifel und Kritik an Religion“ scheint in einer offenen Gesellschaft existenziell zu berühren. Was einmal ‚Offenbarung‘ hieß, droht zu einer Story zu werden wie die vielen anderen auch, die oftmals scheinbar so viel konsistenter, visuell und emotional ansprechender übers Netz streamen. Unerlässlich ist eine Klärung des Verhältnisses von Religion zu Fiktionalität. Der Religionsunterricht kann hier eine kritische Distanz einziehen, darf durchaus nachfragen und die argumentative Kompetenz der Schülerinnen und Schüler anregen – ohne jedoch die Neugierde und Offenheit für das, was die Lernenden in ihren medial und digital durchformten Lebenswelten unbedingt angeht, zu verlieren.

Autor

Prof. Dr. Viera Pirker ist Inhaberin des Lehrstuhls für Religionspädagogik und Mediendidaktik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Copyright

Dieser Beitrag erschien als Leitartikel der religionspädagogischen Zeitschrift Notizblock 67/2020: Digitalisierung und Menschsein.

Das originale PDF finden Sie hier…

Austausch – Fragen – Interaktion

Nutze den Element-Chat, um dich über das Thema mit anderen auszutauschen.

- Stelle dar, was unter der Kultur der Digitalität (nach Felix Stalder) verstanden wird.

- Diskutiere welche zentralen Anfragen an die Kultur der Digitalität herrschen im Kontext des schulischen bzw. religiösen Lernens?